サーキュラーエコノミー(CircularEconomy=CE)は、地球環境を守りながら社会も発展させていく、あたらしい経済の仕組みです。

CEは製品、素材、資源の価値を可能な限り⾧く保全・維持するとともに、リユースやリサイクルによって廃棄物の発生を最小化しする新しい経済システムのことをいいます。CE は環境対策にとどまらず、新しい産業や雇用の創出も含む社会システムの変革を目指すものです。

私たち産総研グループ(産総研/AIST Solutions)は、社会や業界、地域におけるエコシステムの形成を意識した技術の社会実装によりCEの実現に貢献します。

- 金属・プラスチックの高度リサイクルや、炭素・窒素・リンの循環システムの構築など要素技術の基盤研究から、実用化に向けたスケールアップや実証研究を実施しています。戦略的な研究開発を推進し、CEを支える持続可能な資源循環システムの構築を目指しています。

- 日本の循環経済エコシステムの形成を目標にサイバー/フィジカルの両面から事業基盤を提供いたします。

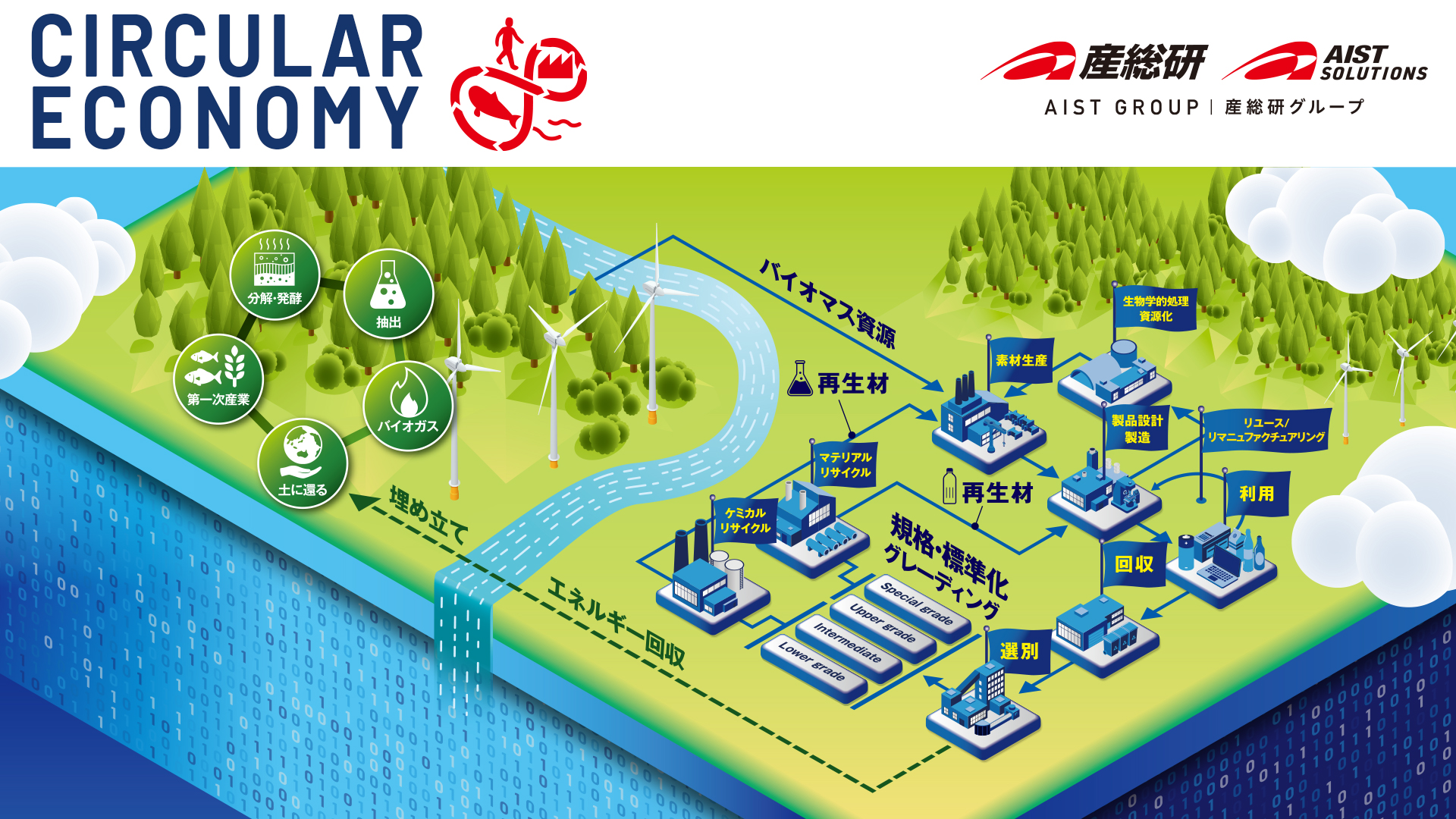

- 以下の技術マップは、産総研で実施しているCEに関連するテーマをバタフライダイヤグラム※1にあわせて俯瞰したものです。

個別テーマ詳細や連携については、お気軽にご相談ください

サーキュラーエコノミー産総研グループの取り組み ご紹介資料DLはこちら

※1)バタフライダイヤグラム=イギリスのエレン・マッカーサー財団が提唱した、サーキュラーエコノミーの根幹をなす概念図。

左側に生物的サイクル、右側に技術的サイクルが描かれており、蝶のような形に見えることから「バタフライダイヤグラム」と呼ばれ、限りある資源をさまざまなやり方で循環させようという考え方を表しています。技術的サイクルにおいては「維持・長寿命化」「シェアリング」、「再利用・再配分」、「改修・再製造」、「リサイクル」というように、ループを何重にも構築し、資源の廃棄を最小限にします。 (産総研マガジン「サーキュラーエコノミーとは?」より)

資源循環/サイバーフィジカルエコシステム(CPS)/資源自律経済/プラネタリーバウンダリー/DPP/リユース・リマニュファクチャリング/高度選別/易解体/ケミカルリサイクル/マテリアルリサイクル/グレーディング

産総研グループは、科学技術の力で、地球環境を守りながら、社会も発展させていくサーキュラーエコノミー(CE)のエコシステムを形成を推進しています。

その根本にあるのは世界的な人口増加問題です。これから企業は、地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)を超えない活動とウェルビーイングの両立をトータルに考えた経済活動を求められます。限りある資源を大切に使い、さらに再利用することで廃棄物を減らし、環境負荷を小さくするCE社会への移行。その実現に向けた課題は多岐にわたり、一社だけで解決することは困難で、社会全体・業界・地域での取り組みが肝要となります。

産総研グループには素晴らしい人材が揃っています。CEに関する多くの先端技術を開発・提供することはもちろん、AIST Solutionsはそれらを使った新しいビジネスモデルのご提案・支援までおこなっています。

社会全体の発展のために、世界の動向にも目を向けながら、視座の高い取り組みを共に進めてみませんか。